こんな方におすすめ

・今期から公募制度/新規事業部門に着任した

・公募制度を実施しているが、事業創出に至っておらずテコ入れを検討している

・公募制度として創出する成果のKPIを社内で統一できていない

・公募制度の立ち上げを担当することになり、何から着手すべきか模索/情報収集している

・社内に新規事業経験人材・ノウハウが少なく、取り組みが停滞している

記事内トピック

0.導入

1.ボトムアップの新規事業開発は、事業のタネと人材を大量に供給できる2.「開発ベンダーのコントロール」が成否の鍵となる

2.新規事業開発は山登り。起案プロセスの満足感も高める工夫を

3.公募制度の魅力を訴求する社内マーケやインセンティブを用意しよう

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

0.導入

社内公募制度による新規事業の立ち上げに、積極的に取り組む企業が増えています。しかし、公募制度をはじめたものの、「なかなか事業が生まれない」という悩みを抱える企業が少なくありません。事業が生まれない背景には、「集まってくる事業アイデアの精度が高くない」だけでなく、起案者数が増えない、起案者にメリットのある公募制度を設計できていないなどさまざまな要因が考えられます。そこで本セミナーでは、新規事業開発部門の新任担当者の方へ向けて、AlphaDrive取締役 兼 COOの古川央士が、「新規事業開発の疑問・お悩み」を解決するヒントや取るべきアクションについて解説していきます。

1.ボトムアップの新規事業開発は、事業のタネと人材を大量に供給できる

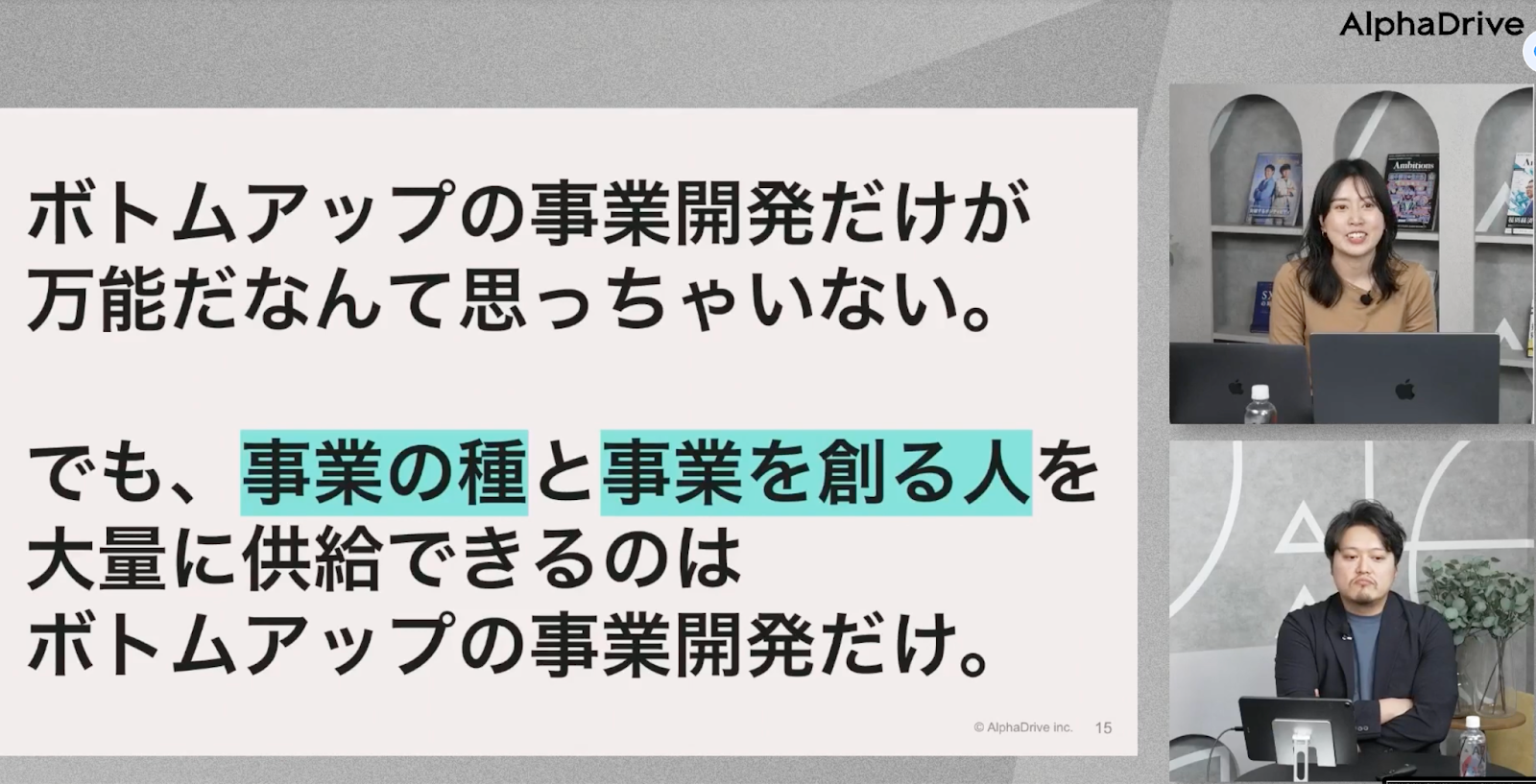

昨今、社内から新規事業を生み出そうとする企業が増えています。その手法の1つとして、社員から事業アイデアを募集する「ボトムアップ型の公募制度」に注目が集まっています。なぜボトムアップ型の公募制度に注目が集まっているのかというと、最も効率的に新しい事業のタネを見つけ、イノベーション人材を育てることができるからです。

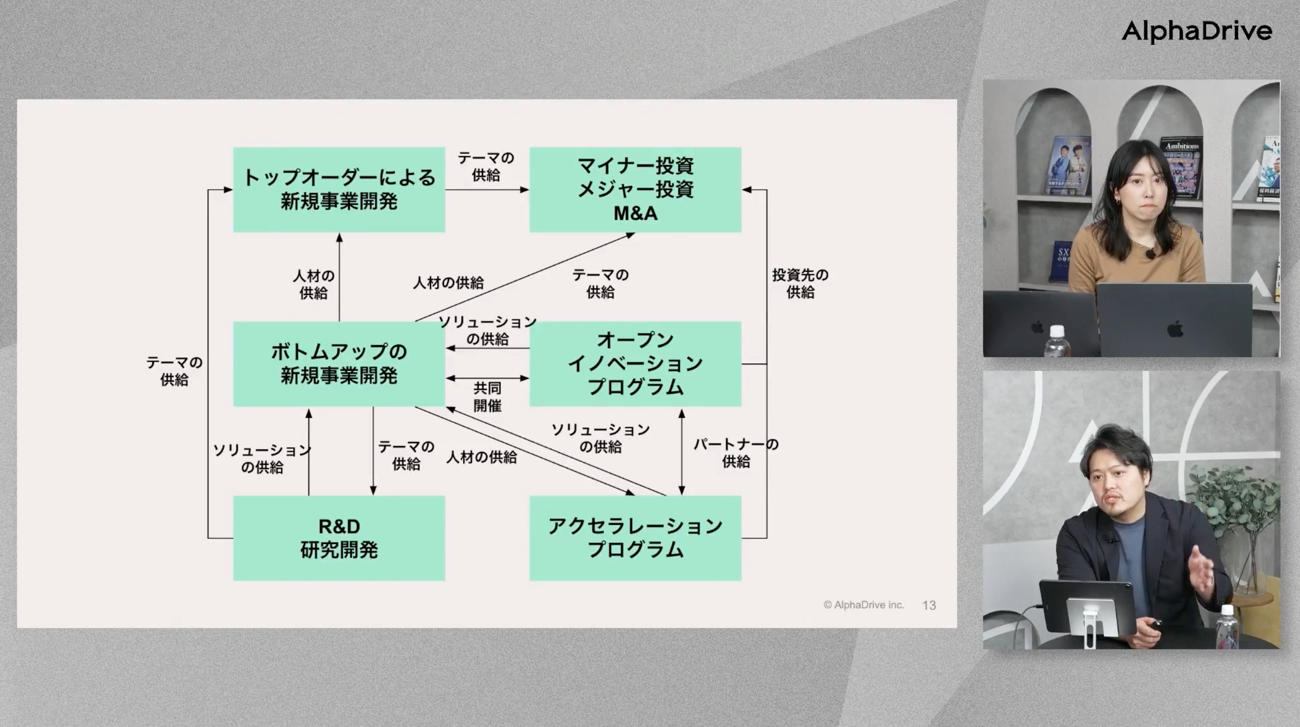

新規事業を立ち上げるためには、経営からのトップダウンによる事業開発や、M&Aによる周辺領域の買収などさまざまな方法が考えられます。正解の手法があるわけではなく、どの手法を選択してもよいと思います。

ただ、どんな手法でどんな事業を立ち上げるにせよ、成功の可能性を検証するプロセスは欠かせません。自社のアセットを活用できる、既存事業から少し拡張した領域はどこにあるのかを把握し、ビジネスの可能性を見極めておくことが重要です。そのためには、できるだけ幅広く多くの事業の可能性を検証しておく必要があります。加えて、新しい事業領域に進出した際に活躍できるイノベーション人材を育てておかなくてはなりません。

こうした状況で力を発揮するのが、ボトムアップの新規事業開発です。大企業の場合、公募制度を利用したボトムアップの新規事業開発を行えば年間200件近くの事業アイデアを集めることができます。それは、200件の事業のタネと、200人の社内起業家の候補人材が生まれたと言い換えることもできます。つまり「ボトムアップ型の新規事業開発」なら、事業のタネとイノベーション人材を同時に、最も効率的にたくさん育てることができ、他の新規事業開発手法にもインパクトを与えられるののです。

事業開発は、よく「千三つ」と言われます。事業アイデアが1000件あっても、成功するのは3件くらいだという意味です。できるだけ多くの事業のタネを生み出すことが、新規事業の成功を引き寄せる重要な鍵になります。そう考えると、ボトムアップ型の新規事業開発は、事業アイデアを社内から短期間に集め、多くの人材にチャレンジしてもらうことができるという点で、非常に優れているのです。

2.新規事業開発は山登り。起案プロセスの満足感も高める工夫を

ここからは、セミナータイトルにもある「駆け込み寺」として、新規事業開発の新任事務局担当者が抱える悩みを解決していきましょう。今回は、「ボトムアップ型の公募制度から、新規事業を生み出せない」という課題について、代表的な4つの悩みを取り上げたいと思います。

1つ目は、「事業化が期待できる案件を創出できていない」という悩みです。公募制度を設けて最終審査まで実施したものの、ふたを開けてみたら小粒で既存事業の枠に収まったアイデアばかり。将来性が期待できる事業案はなかった、というケースです。

ここで考えてほしいのは、「そもそも事業が生まれるまでのどれくらいの時間軸を想定しているか」ということです。AlphaDriveの調査・分析では、スタートアップの立ち上げから上場までに最低でも10年かかっていることが分かっています。つまり最初の数年は、売り上げが立たないどころか、投資の回収さえままならない状況が続くのです。公募制度をはじめていきなり何十億もの売り上げが立つ事業を生み出すのは、そもそも不可能です。そのことを念頭に置いておいてください。

公募制度の最終審査はゴールではなく、取り組むべきテーマが見つかったという「出発点」にすぎません。本気で新規事業を創出しようとするなら、事業のタネを生み出した後に、10年スパンでどれだけヒト・モノ・カネを投下し、グロースさせていくのか。事業のタネを生み出した後の設計のほうが重要だと思います。

2つ目の悩みは、「起案者の満足度が低い」というものです。公募制度に応募してくれた起案者に対し、適切なフォローや人事評価との接続がなされていないケースは意外と多いものです。

それに加えて、当初掲げた目標に達しているかを一定期間ごとにチェックし、段階ごとにプロジェクトの進退を判断する「ステージゲート」の設計が、起案者にとってハードルが高すぎるという話もよく耳にします。

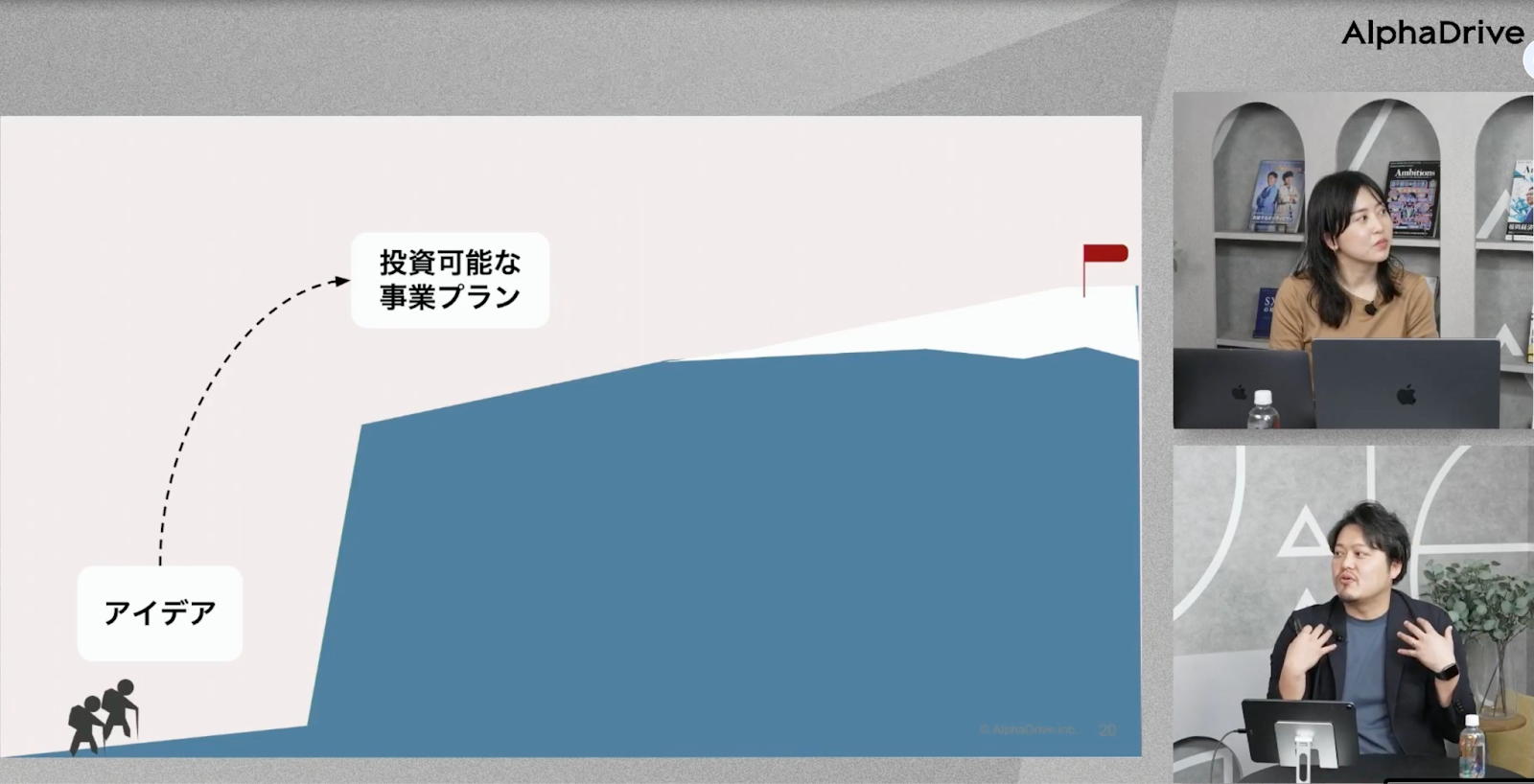

アイデアを思いついてから投資可能な事業プランを設計する最初の段階で、企業と起案者の考えにギャップがあると、そのハードルが断崖絶壁として立ちはだかります。運営側が、「提案されたアイデアは、戦略合理性や収益性、競争優位性、実現可能性などをクリアした完璧なプランでなければならない」と高いハードルを設けて審査してしまうことが見受けられます。すると、大半の(多くの場合は全ての)事業プランが審査を突破できず、参加者を失望させてしまいます。

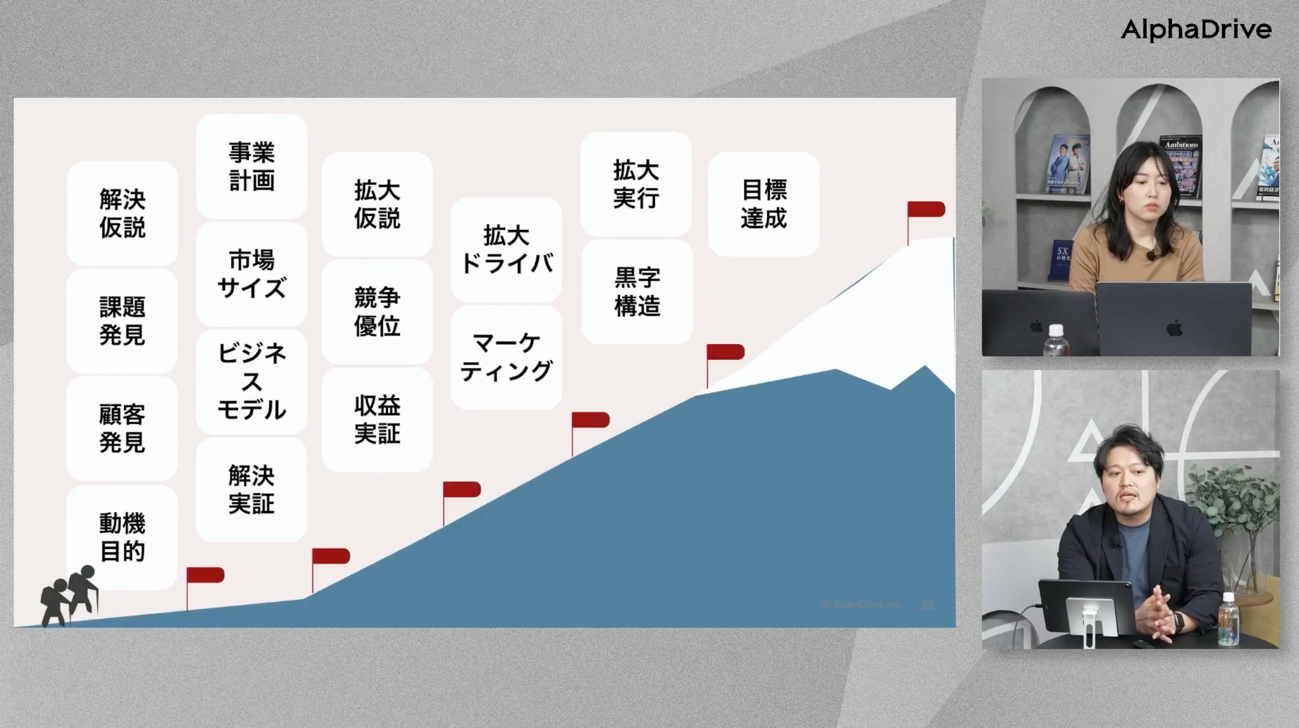

事業開発を、山登りに例えて説明しましょう。先ほども触れたように、事業開発は「千三つ」です。だれもが山登り(新規事業開発の公募制度)に参加できますが、山頂(事業化)までたどり着けるアイデアはほんの一握り。とすると、起案者の満足度を上げるには「どのような山登り体験をしてもらうか」が重要なポイントになります。たとえ今回は山頂まで行けなくても、「登ってよかった」「いい体験ができた」と思ってもらうことが満足度を高め、公募制度への継続的なチャレンジにつながります。ユーザー体験ということばがあるように、起案者体験を高めることが、公募制度の満足度を高めるのです。

新規事業開発の新任担当者の皆さんがなすべきことは、なだらかで登りやすいステージデートを整え、投資可能な事業プランができあがるよう、適切なマイルストーンを置いておくことです。競争優位性やマーケティング、収益性は、山登りの中腹で求めるべきこと。まずは課題や顧客の発見からはじめれば、断崖絶壁を這い上がるような事業開発にならずに済みます。

起案者にとって登りやすいステージゲートを設計できれば、もし途中で脱落したとしても「ここまではできた」という達成感や「なぜ通過しなかったのか」について納得感を得ることができ、満足度は高くなります。かりに最終審査を通過して事業化プランとして採択されなくても、公募制度のプロセスで得た起案者体験が良いものであれば、感動や喜び、そして自らの成長を実感できるものです。アイデアを採用する企業側もこのことをよく理解し、集まったアイデアや最終的な事業化プランだけを見て拙速に公募制度の良し悪しを判断しないよう心得てください。

3.公募制度の魅力を訴求する社内マーケやインセンティブを用意しよう

そして3つ目の悩みは、「応募数が集まらない」というものです。これに関しては、あらかじめ公募制度の全体像と、参加者心理について考えておく必要があります。

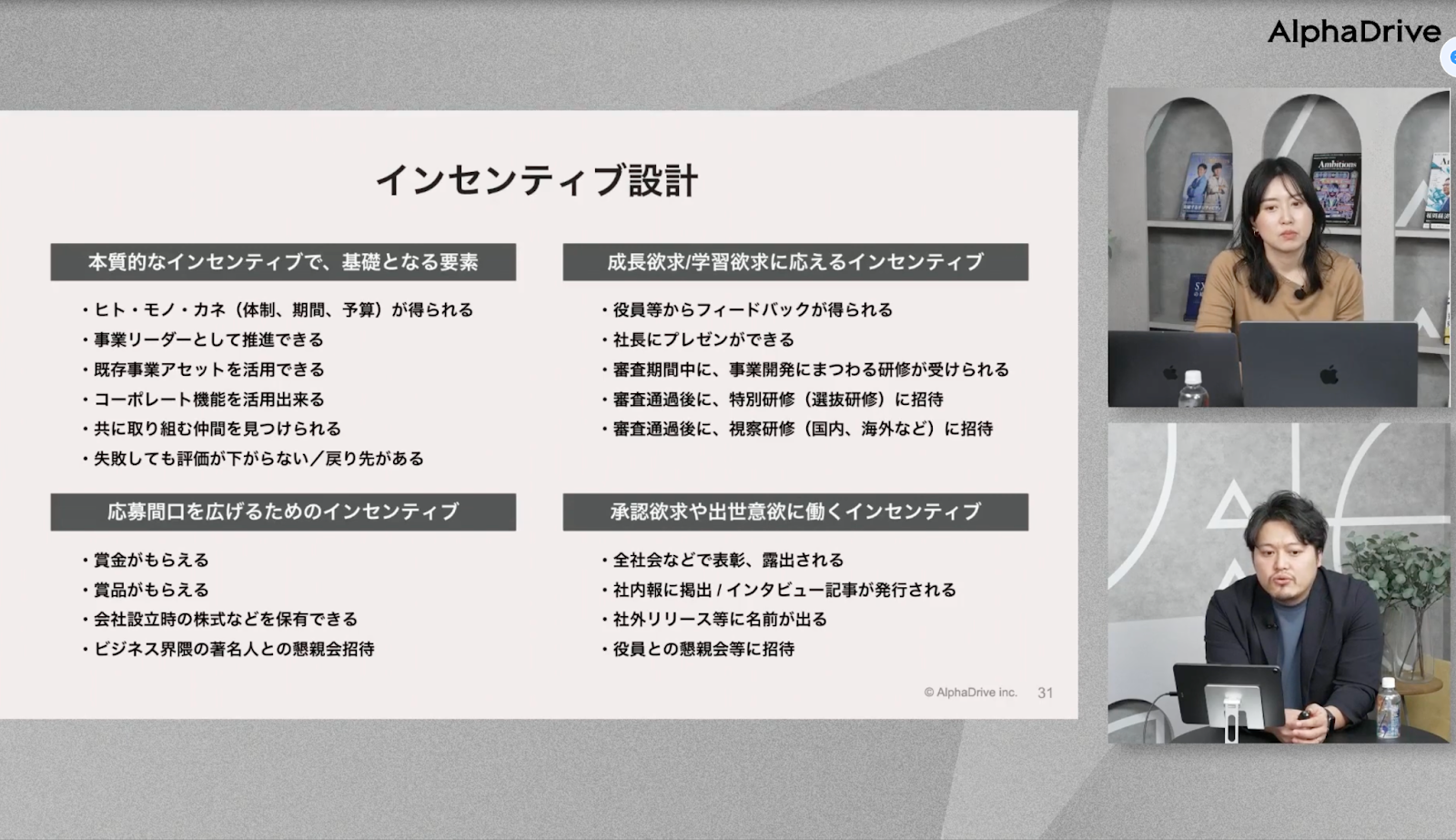

そもそも新規事業の公募制度は、従業員からすると、忙しい日々の業務の中で、わざわざ新しいタスクに時間を割くことになります。そう考えると、新規事業開発の担当者は公募制度のプログラムを従業員にとってできるだけ魅力あるものにしなければなりません。

起案者にとっての魅力とは、「集めたアイデアに適切に投資されること」「起案した事業に専念できる環境が用意されていること」「応募の難易度が高くないこと」などが重要です。従業員にとって「本気をぶつけるにふさわしい」と感じられる公募制度を用意できれば、おのずと応募数も増えるでしょう。

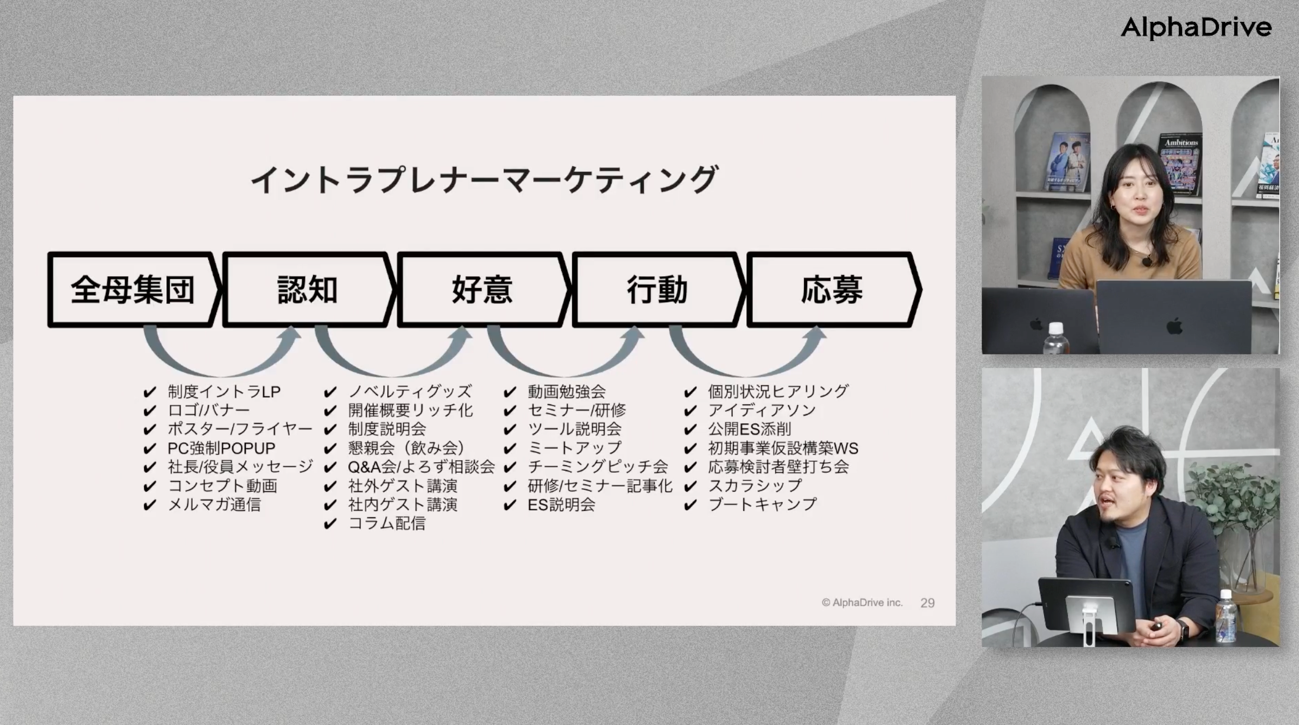

とくに、起案者の母集団を増やすために重要なポイントがあります。それは、社内マーケティングです。AlphaDriveでは、新規事業開発の公募制度への起案者を増やすためのマーケティングを、イントラプレナーマーケティングと呼んでいます。

例えば新しい製品を開発した場合、ターゲットとなるお客様にその製品を認知してもらい、好意・関心を高めて手に取ってもらうために、マーケティングを行ないますよね。

それと同じように、新規事業開発の公募制度を用意したらターゲットである自社の従業員に認知してもらい、好意・関心を高めて起案につなげる必要があります。

イントラプレナーマーケティングの手法として、制度を告知するための社内向けWebサイトやノベルティの制作、社内外のゲストを招いた講演会や、起案する際の不安を払拭する相談会の実施などがあげられます。また、事業化が実現した場合に事業リーダーとして予算や人員がつくインセンティブの付与を示すことも、起案者のやる気や関心を高め起案数を増やすために大きな効果があるでしょう。

起案数を増やすためにはさまざまな打ち手がありますが、ほとんどの企業はそこまで突き詰めて起案数を増やすための取り組みはできていないのが実情だと思います。

そして最後に、「経営層とのすり合わせがうまく進まない」という悩みについて考えてみましょう。これは、経営層に公募制度の意義や目的をしっかり伝え、理解を得ることが重要だということです。

まず、これまで説明してきた課題や内容を、経営者に対してもくわしく説明し、理解を得ておくべきだということです。つまり、

- ボトムアップ型の事業開発は、事業のタネを増やしイノベーション人材を増やすために非常に重要であること

- 新規事業が成立する確率は高くないため、応募者の母数を増やすことが必須であること

- 新規事業がすぐに成果を挙げるのは難しく、十分な時間が必要であること」

これら重要なポイントを、納得してもらえるようロジカルに説明できれば、きっと経営層も理解を示してくれるるはずです。

そして企業経営の視点に立ち、公募制度は企業全体で行われる事業開発の一部であるととらえることも重要です。各事業部門から生まれたアイデアを育てたり、たくさんの事業アイデアを生み出したりする場として、企業全体の事業開発を推進する役割を担っていると位置づけることが大切ではないでしょうか。